Teoria dell’attaccamento: la scienza dell’amore che spiega le relazioni

La teoria dell’attaccamento viene spesso definita “scienza dell’amore”. Non si tratta di un’idea romatica, ma di una spiegazione scientifica dei legami più profondi che creiamo e del loro impatto sulla nostra vita.

Nata a Londra negli anni ’50 grazie allo psicoanalista John Bowlby, è stata confermata da decenni di ricerche e oggi influenza il modo in cui cresciamo i nostri figli, viviamo le relazioni di coppia e affrontiamo le sfide emotive.

L’amore non è semplicemente un sentimento: è parte del nostro disegno evolutivo.

Le origini: John Bowlby e gli esperimenti sull’attaccamento

Bowlby credeva che ogni comportamento avesse senso nel contesto in cui si manifesta.

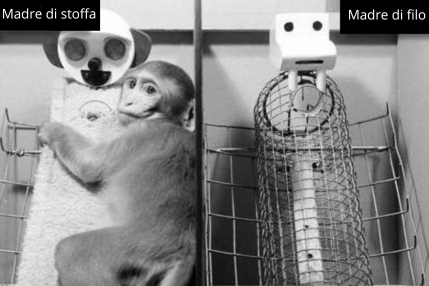

Per dimostrarlo, studiò gli esperimenti con i cuccioli di scimmia, portati avanti negli stessi anni ’50 da Harry Harlow: posti davanti a una “madre di filo” che offriva solo latte e una “madre di stoffa” morbida e rassicurante, i cuccioli sceglievano quasi sempre la seconda.

Questo mostrò che il bisogno di sicurezza e conforto è fondamentale quanto, e talvolta più, del nutrimento.

Bowlby concluse che tutti gli esseri umani, fin dall’infanzia, cercano un “caregiver” a cui affidarsi, la cui presenza riduce ansia e paura.

Un aspetto fondamentale della teoria dell’attaccamento è che la sicurezza è alla base dell’apprendimento. Un bambino che si sente protetto è libero di esplorare e crescere. Lo stesso accade agli adulti: quando sappiamo di poter contare su una relazione sicura, il nostro cervello esce dalla modalità di “sopravvivenza” e può concentrarsi su crescita, curiosità e creatività.

I primi modelli di attaccamento nei bambini

L’attaccamento descrive il legame affettivo profondo che si forma tra un bambino e figura di accudimento (caregiver), in cui la vicinanza dà sicurezza e la separazione causa dolore o senso di perdita. Questo legame, che si forma nella prima infanzia, persiste nel corso della vita, influenzando le relazioni future.

Gli studi evidenziarono che i bambini sviluppano diverse strategie di attaccamento, a seconda delle risposte dei caregiver. Emersero quattro principali stili di attaccamento:

- sicuro: il caregiver è sensibile e risponde in modo coerente e supportivo ai bisogni del bambino. Di conseguenza, il bambino è a suo agio nell’esplorare l’ambiente e si sente amato e degno di attenzione;

- ansioso: il caregiver è imprevedibile e instabile nel rispondere ai bisogni del bambino. Di conseguenza, il bambino amplifica i propri sentimenti per ottenere attenzione;

- evitante: il caregiver non risponde in modo adeguato o è distante. Di conseguenza, il bambino impara a nascondere le emozioni per adattarsi al caregiver poco disponibile;

- disorganizzato: il caregiver, pur essendo fonte di sostegno, è anche fonte di paura. Di conseguenza, il bambino mostra comportamenti confusi e contraddittori.

Avere uno stile di attaccamento piuttosto che un altro non si tratta di una condanna o una sentenza definitiva, ma è molto comune portare con noi da adulti questi schemi e che questi influenzino le nostre relazioni intime.

Comprendere questi modelli è il primo passo per trasformarli.

Dall’infanzia all’età adulta: la teoria dell’attaccamento nelle coppie

L’attaccamento non riguarda solo i bambini. Come ricordava Bowlby, è un bisogno che dura “dalla culla alla tomba”. Anche nelle relazioni adulte ritroviamo gli stessi schemi: cerchiamo vicinanza nei momenti di difficoltà, soffriamo la separazione e traiamo forza dal sentirci sicuri accanto a chi amiamo.

Un legame sicuro offre due funzioni chiave:

- Un rifugio sicuro, che riduce ansia e stress.

- Una base sicura, da cui partire per esplorare e crescere come individui.

Attaccamento ansioso ed evitante nella coppia

Cosa succede se due stili diversi si incontrano in una relazione? Ad esempio, una persona ansiosa e una evitante?

Spesso si crea un ciclo doloroso: l’ansioso cerca vicinanza, il partner evitante si allontana, e così entrambi finiscono intrappolati in un “ballo” di incomprensioni.

La psicologa Susan Johnson ha descritto questa dinamica come una vera e propria danza relazionale, che può cambiare solo se entrambi imparano a riconoscere i propri schemi.

Come trasformare i propri schemi di attaccamento

Capire il proprio stile di attaccamento è il primo passo, ma non è sufficiente: è necessario cambiarlo.

Sebbene non sia semplice, la teoria dell’attaccamento ci offre strumenti pratici per farlo:

- Rallentare: fermarsi quando siamo invasi da emozioni intense, per calmare il corpo e non reagire d’impulso.

- Coltivare consapevolezza: osservare i propri sentimenti con curiosità e senza giudizio.

- Aprirsi alla vulnerabilità: imparare a condividere i propri bisogni profondi con le persone di fiducia.

Queste pratiche creano sicurezza interiore e aprono la strada a relazioni più autentiche.

Conclusione

Gli stili di attaccamento descrivono come le persone formano legami emotivi con le figure di riferimento nella loro vita, influenzando la loro percezione di sé e degli altri. Questi stili, che si sviluppano a partire dalle prime interazioni, si riflettono nelle relazioni future, specialmente in quelle romantiche.

Capire il nostro stile di attaccamento e provare a modificarlo, significa imparare a gestire paure e desideri, trasformandoli in occasioni di crescita.

La vera intimità nasce dalla sicurezza, dalla curiosità e dalla vulnerabilità condivisa.

La teoria dell’attaccamento ci insegna che l’amore è un bisogno universale ed è proprio per questo che questa teoria è, a tutti gli effetti, la scienza dell’amore.

Sitografia:

Attachment theory is the science of love by Anne Power

Revisionato da Dott.ssa Simona Carniato.

Scritto da Dott.ssa Francesca Minucci e Dott.ssa Simona Carniato.

Se ti è piaciuto questo articolo ti invitiamo ad iscriverti alla nostra Newsletter Consigli di benessere mentale nella tua e-mail